“绘画就是自己找自己麻烦,在批判中进步。艺术家很容易陷入自我满足的怪圈,要想把绘画水平提高必须要不断地挑剔自己,发现自己的不足,这样才不会固步自封。”

——赵无极

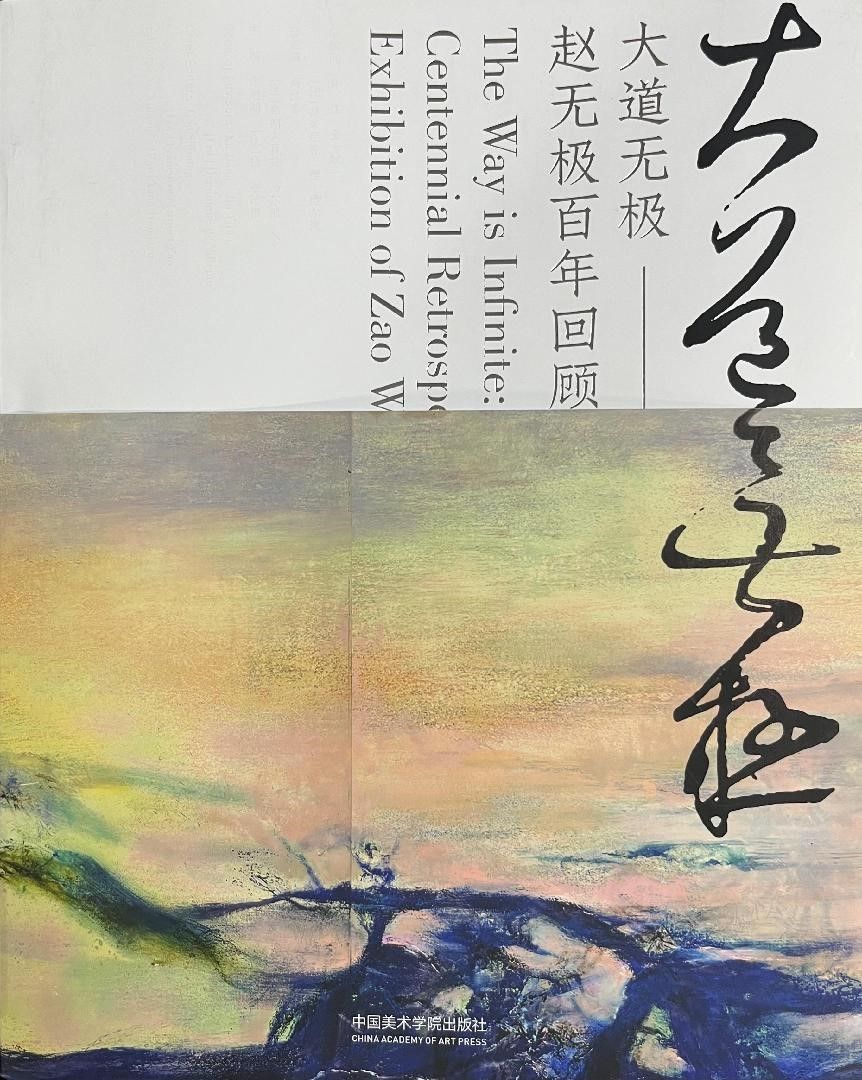

馆藏新书推荐

01

《大道无极——赵无极百年回顾特展》

主编:余旭鸿 (法)扬·亨德根

中国美术学院出版社

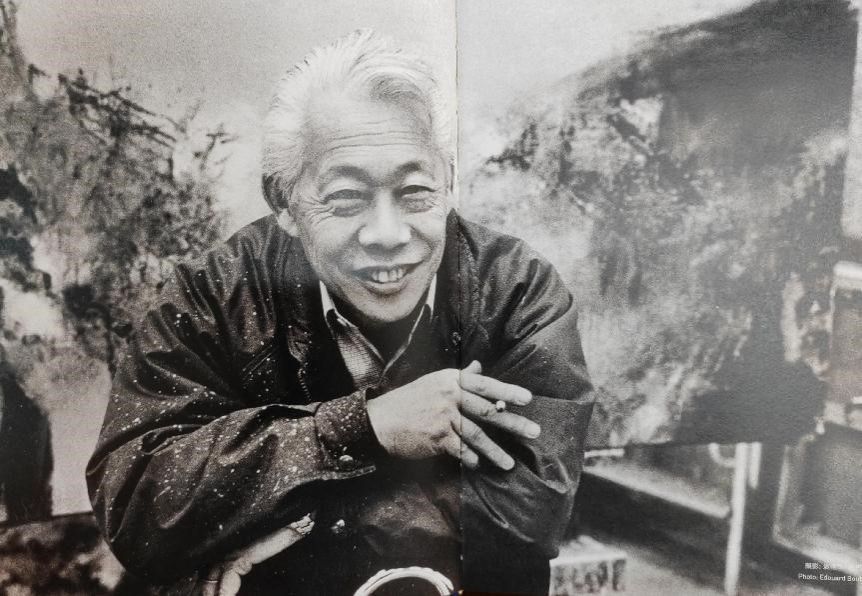

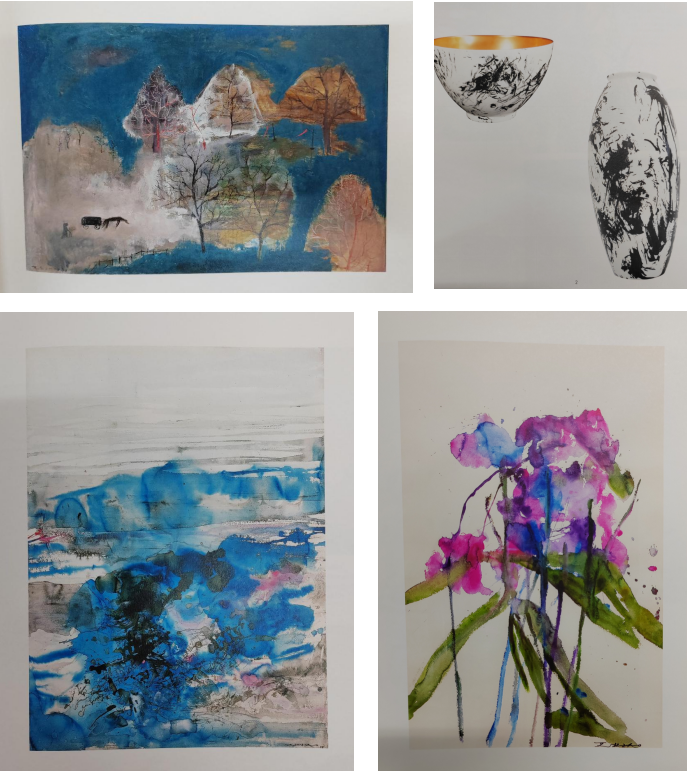

推荐理由:赵无极的艺术汲取中西文化传统,兼容并蓄。他自小接受中国传统教育与书法启蒙,早年入读国立杭州艺术专科学校,服膺林风眠、吴大羽先生融合中西的艺术主张,深受印象派以及塞尚、马蒂斯、毕加索绘画的影响。

1948年,他赴法深造。初到巴黎,他的画作仍是对生命记忆的表达。1951年,他在瑞士见到保罗·克利的原作,顿悟中华优秀传统文化的创造性转化的潜能。他以甲骨文、青铜器铭文为灵感,用想象的符号创造形体,营造空间。

赵无极先生生于 20 世纪 20年代,40年代后期奔赴巴黎。在那里他首先进行了一系列石版画创作。这批创作充塞着思乡的忧情,同时也打开了某种诗意的东方线描方式。法国诗人米修在这里感受到穿越东西的浓郁诗性。一段东西方的诗画应和揭开了赵先生国际艺旅的帷幕。他慨然写道:“我生命中的某种东西,在不知不觉中出现了。”20 世纪50年代初,赵先生风一般地在欧洲旅行,但怀乡者的心中所念的却是东方古碑。那些甲骨上的秘符仿佛被一种火光激活,一种贯穿古今、宇宙一体的神秘气息,被幡然点亮。这种漂浮的、古老的悸动,让赵无极从克利的影响中挣脱出来,与东方字符鬼哭雨粟般的奇崛瑰玮相融汇。在这里,赵先生收获了生命的“呼吸”方式。赵无极先生将他对油画油色的理解化入东方的浑茫气象并以神经质的纤维般线条来传递古之书圣的皴擦挥酒。赵先生不是画这凝厚的山水物象,而是以空的、虚的方式兴发空蒙的山水之光。

赵无极的艺术融合了两个传统。他是中国古典和西方现代的文化摆渡者,自如地游弋在“古、今、东、西”之间。19 世纪开始,欧洲文学艺术界就呈现出对东方文艺的浓厚兴趣,从柯勒律治到庞德,从凡·高到马勒……,中国园林、日本浮世绘以及更重要的唐诗,都成为现代文艺创造的灵感源泉,成为他们在古典传统中别开生面的“他山之石”。赵无极的艺术就是在这样一个新传统的背景下被接纳的,但其艺术之内核、创作之路径却与那些带着东方主义情怀的现代派们有所不同。中国古典、西方现代,他在这两个传统中互为体用,双手互搏,或以保罗·克利式的现代绘画语言摹写甲骨金文的拙朴古意,或以表现主义的狂飙涂抹响应草书的笔势与章法,或以山水画的丘壑内营演化浑茫天地以响应莫奈,或以奇崛的构图、恣肆的笔法致敬屈子与李白。

虽然在国际艺术史的书写中,赵无极时常被论述为抒情抽象主义的代表人物,但他的作品却与西方脉络中的抽象艺术有着根本差别。他的作品“即中即西、亦古亦今”,是东西文明互鉴在现代美术领域的最高成就,在世界艺坛绽放出中华现代文明的璀璨花朵。

02

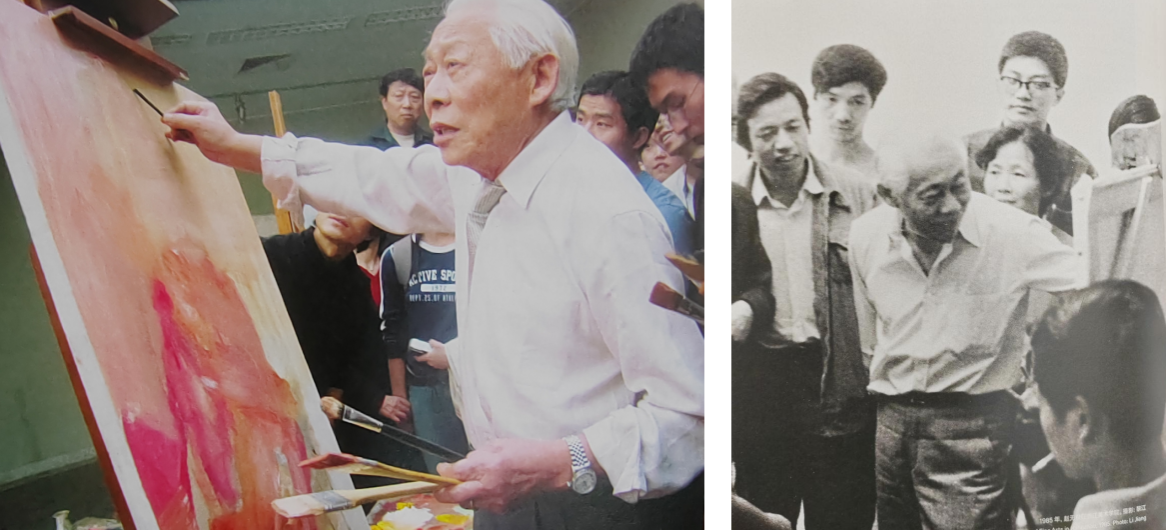

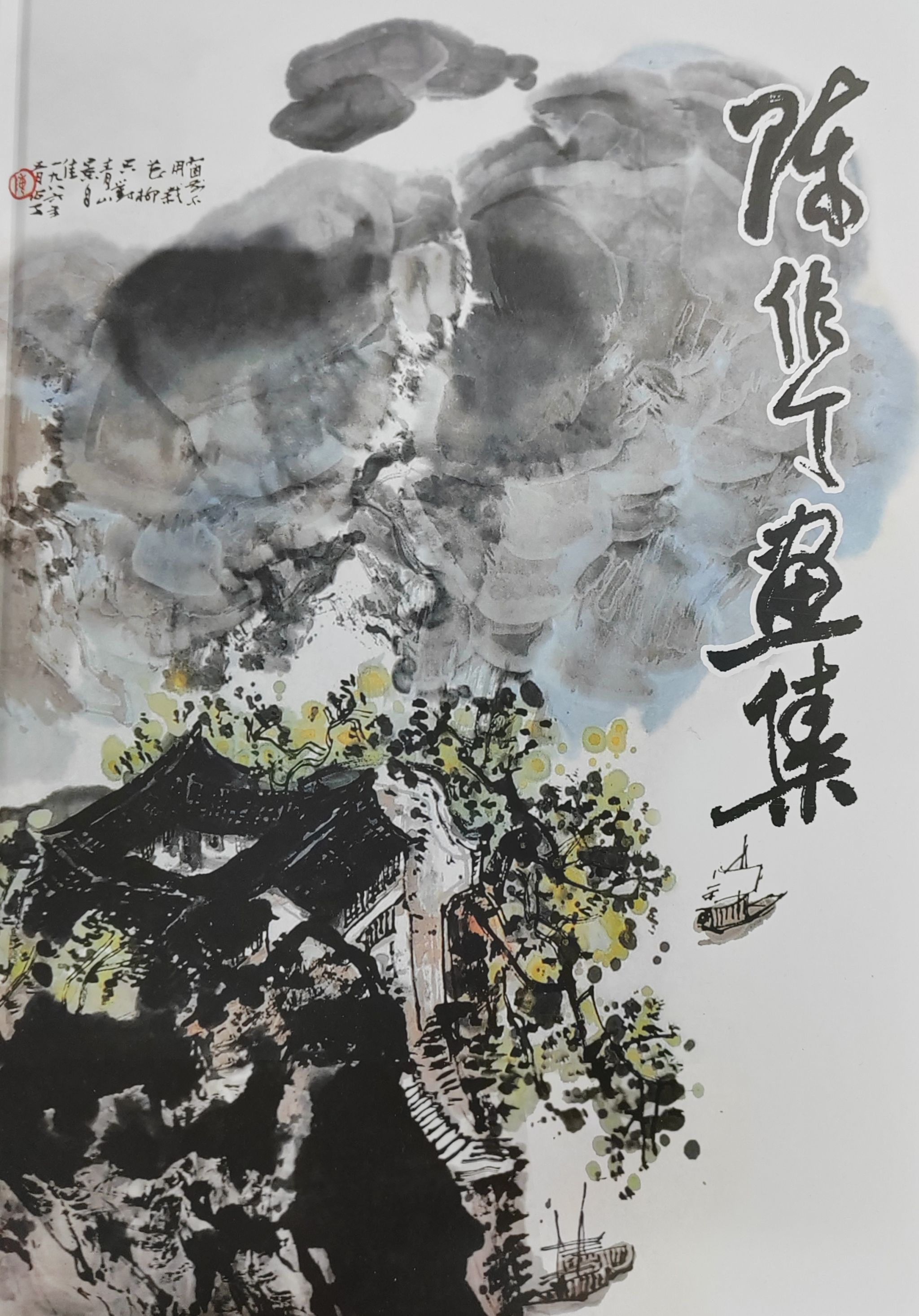

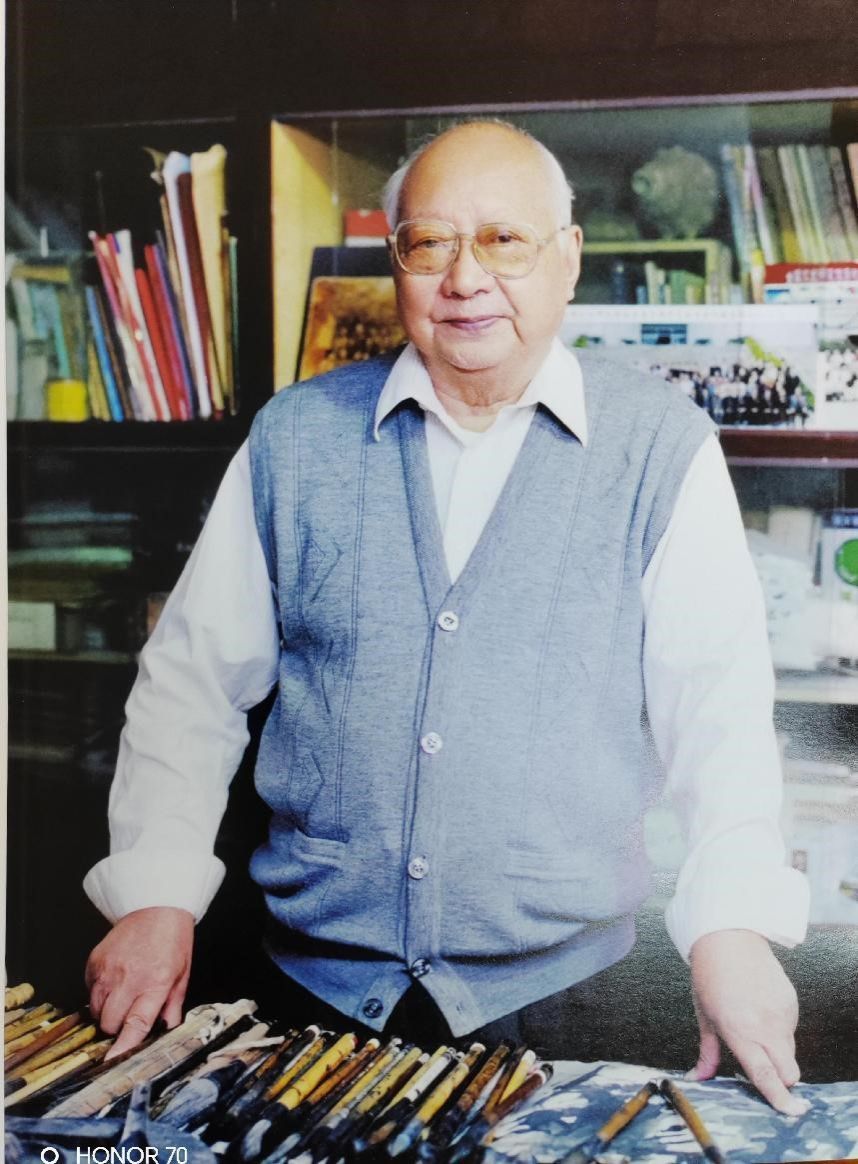

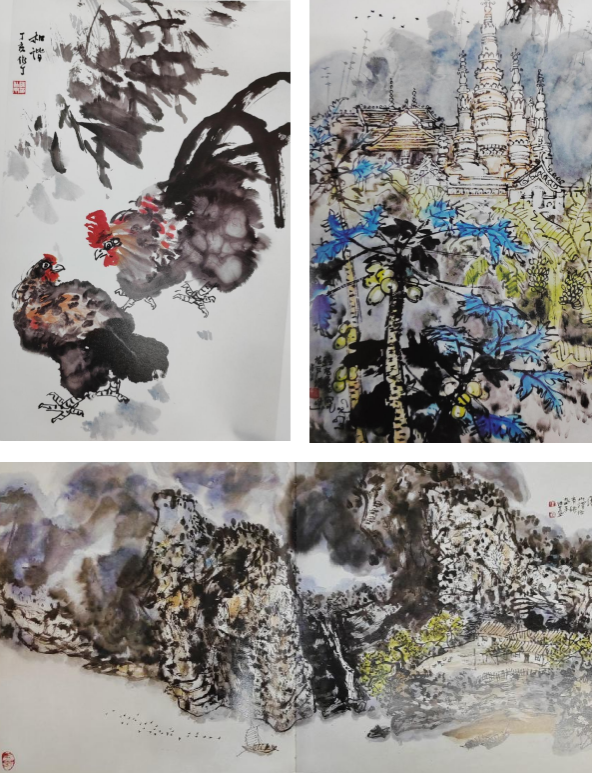

《陈作丁画集》

作者:陈作丁

中国艺术文化出版社

推荐理由:陈作丁先生的创作活动跨越两个世纪。他从艺早年就脱颖而出,受到业内人士的关注,而他厚积薄发,淡泊名利,不求闻达,在艺术上日益求精,画风愈发狂放、老练,尤其是他创作于之年的作品,平中求奇,虎虎有生气,具有很高的艺术品位。

山川之美,自古以来人们共赞共赏。历代山水画家们为探索和表现山水之美之力,付出了艰辛劳动,取得了卓越的成就,后人要做出新的贡献,实非易事。陈作丁对此有清醒的认识。他老老实实遵照前人的教导“师古人,师造化”,在这个基础上发挥自己的个性创造。

陈作丁的山水画,雅俗共赏、亲切自然、气氛酣畅、笔墨率性、墨色淋漓。他往往取材于自己深入生活的三峡美景--耸入云端的山峰、清澈见底的溪流、青黛的远山、翠绿的竹林、山间弥漫的雾气、江上停泊的帆船……这些素材,在他的组合下,变成一幅幅生机盎然的山水画。陈作丁先生山水画的最显著特点,就是简炼生动。他略去通常山水画的繁复结构层次,直抒胸臆,把山水画画得像大写意花鸟画那样挥酒自如、简括生动。画中国画繁复不易,但简括更难,能够把山水画画得象大写意花鸟画那样潇洒老到,这是需要很深的笔墨功底和很高的美术修养的。他悟出了自己的心法,不仅造型准确,而且笔墨生动、勾勒遒劲,用草书书法来画山水的氤氲气象和雄奇阔达,妙在天机流畅,常于苍茫中转见秀妍,经意之中而又逸笔草草,远望则层次分明不乱。

南齐谢赫把“气韵生动”列为六法第一,宋朝郭若虚则更是认为“气韵得自天机,出于灵府”。由此可见,“气”是中国画的灵魂,“气”既来自于客观自然,更与创作者的个人体验、胸襟以及艺术修养密切相关。每一位艺术家都是以自己的性情在作品中表达出不一样的气韵。在陈作丁的山水画中,我们更多看到的是激昂豪放。跌宕起伏、“胸中几云梦,余地多恢弘”的气势。气势和气韵有共通的地方,也有不尽相同的地方。气韵注重内在的精神,气势注重外在的张力,陈作丁的山水画将“气韵生动”发展为颇具个人面貌的“气势生动”,这应该是他个性的自然流露吧!

03

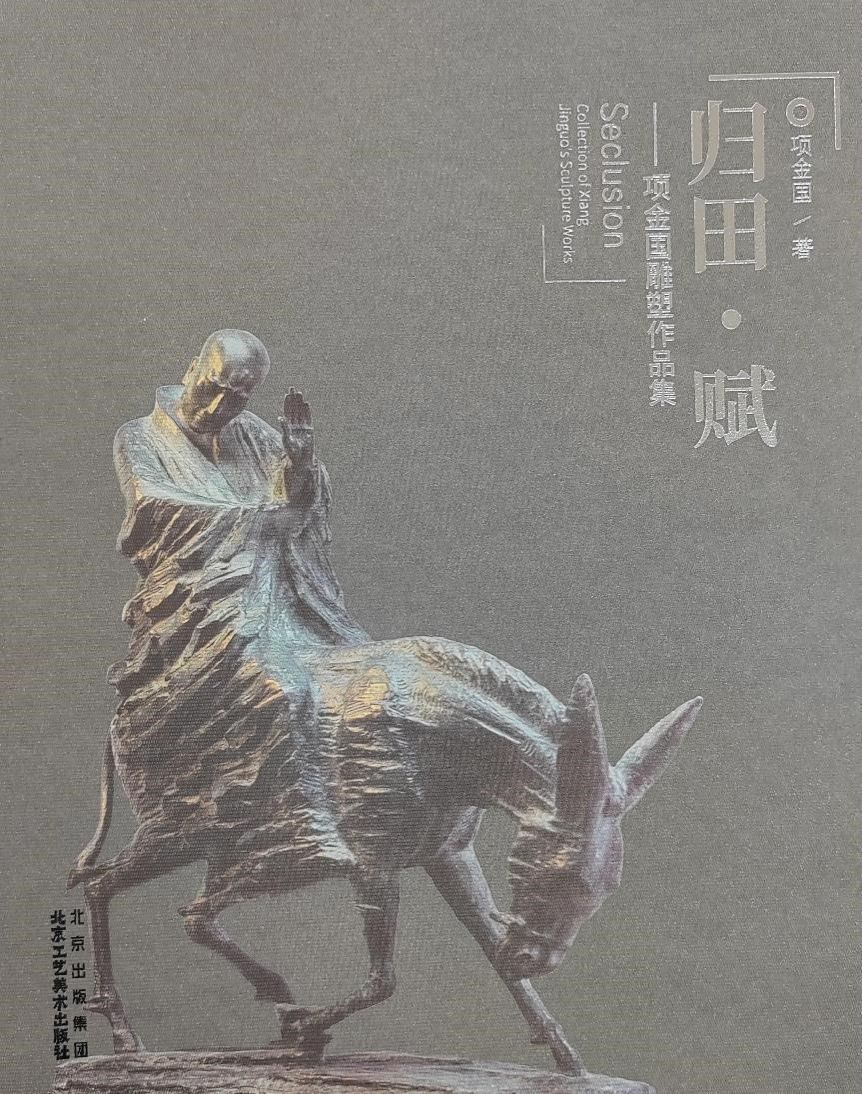

《归田·赋——项金国雕塑作品集》

作者:项金国

北京工艺美术出版社

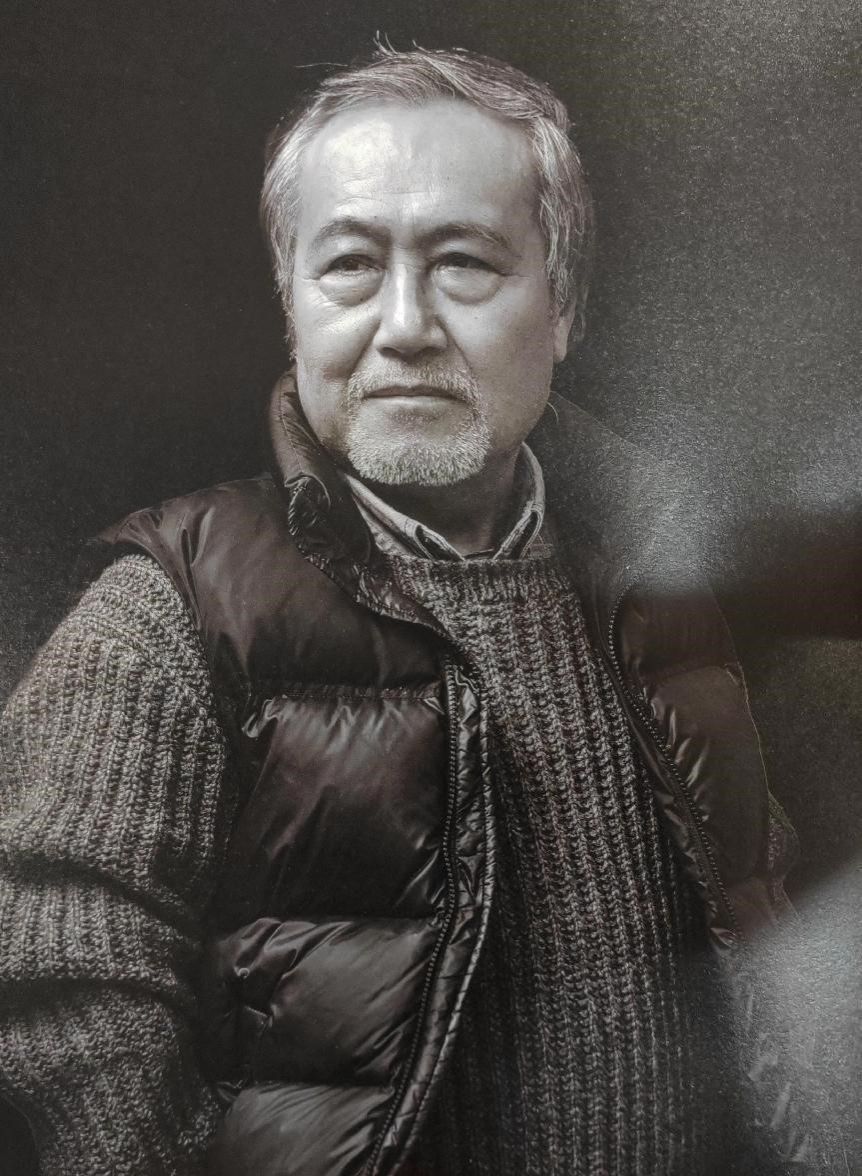

推荐理由:项金国,湖北黄陂人。逢“文革”,黄陂大兴农民泥塑运动,作为新生事物得以获官方传扬。无数怀美术之梦的青年,借此春风,求得实现爱好之机。项金国便是其中之一。

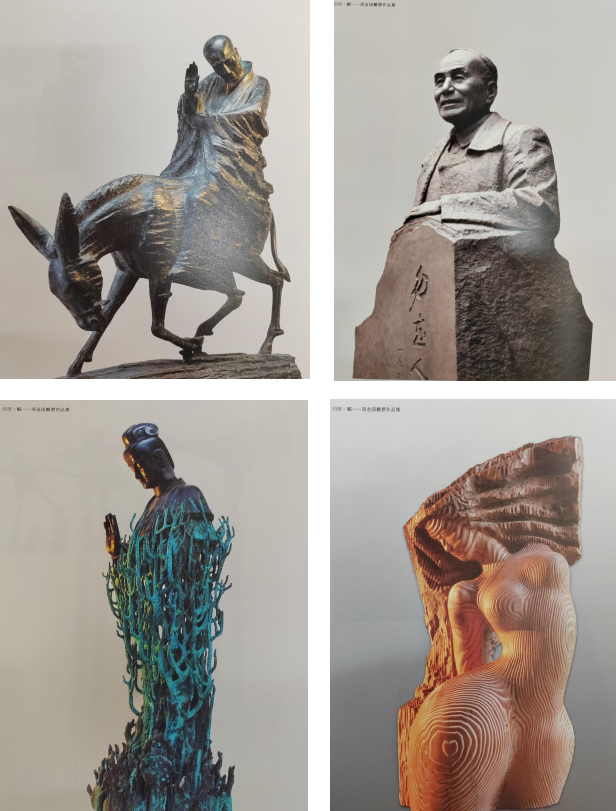

20 世纪 80年代初之中国文艺界,如激情岁月。各种思潮蜂拥而起,各种实验此起彼伏。新锐揭竿,老夫变法,质疑、辩论、争鸣、反思,争先恐后;突破、标新、倡言、立派,不绝于耳。项金国身在其中,以他性情,岂甘落后哉?于是,便大量采用新手法,用综合之材料,表达当下心态之躁动,作品连连,未几便有系列作品《封系列》问世。与此同时,农民工现象在中国已成社会常态,项金国作《民工潮》以志之。该作以活体翻模手法,质朴写实,人物神情符合特定人群之状貌,不失为其重要代表作之一也。至少可看出,他所关注社会弱势群体之良善。今日回头,且不管其作品如何,能参与一场美术运动,便是贡献。

20 世纪 80年代初之中国文艺界,如激情岁月。各种思潮蜂拥而起,各种实验此起彼伏。新锐揭竿,老夫变法,质疑、辩论、争鸣、反思,争先恐后;突破、标新、倡言、立派,不绝于耳。项金国身在其中,以他性情,岂甘落后哉?于是,便大量采用新手法,用综合之材料,表达当下心态之躁动,作品连连,未几便有系列作品《封系列》问世。与此同时,农民工现象在中国已成社会常态,项金国作《民工潮》以志之。该作以活体翻模手法,质朴写实,人物神情符合特定人群之状貌,不失为其重要代表作之一也。至少可看出,他所关注社会弱势群体之良善。今日回头,且不管其作品如何,能参与一场美术运动,便是贡献。

项金国主掌湖北美院雕塑系时间较早。教学要求不同于美术活动,不容你“一笔带过”。做习作,人体结构,解剖关系,造型规律,学西法,继传统……皆为显学兼手功,你教不到,学生未收获,必不买账!故老项早早就玩玩激情之后,言归正传,认真抓教学,强化管理,使湖美之雕塑系薪火相传,声名鹊起于界内外。

项金国善做大文化城雕,尤以历史文化题材为优长。东湖之滨的《祝融观星》、厦门的《荀子讲学》,以及楚历史文化人物等,皆汲取楚时风尚,繁丽不乱,大气恢宏。项金国的肖像功力绝不一般。早年有《董必武像》,后来有《姚雪垠像》《杨至成像》《杨格非像》,再后来便是《天地正气--穆青》。诸多肖像中,人物神态突出,造型严谨,不失为优秀之作。如今的项金国又加入中国文化艺术发展促进会的队伍之中,他一如既往地以此为支点,积极投入新的机构中,参与创作,新作迭出。

图书馆 韦伶 摘编