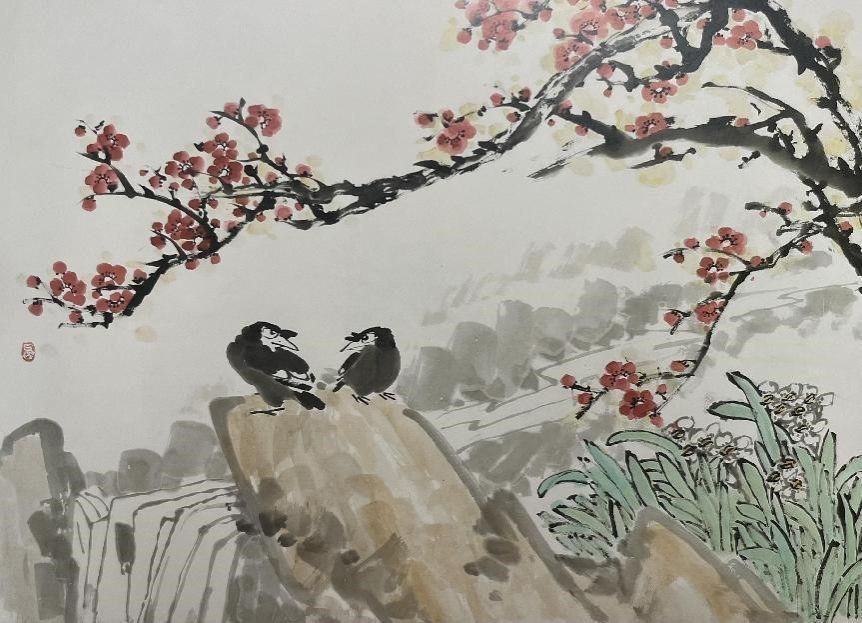

“总之,笔不用繁,要去繁中之简;墨须用淡,要取浓中之淡。这就是我追求的创作风格。”

——夏子颐

馆藏新书推荐

01

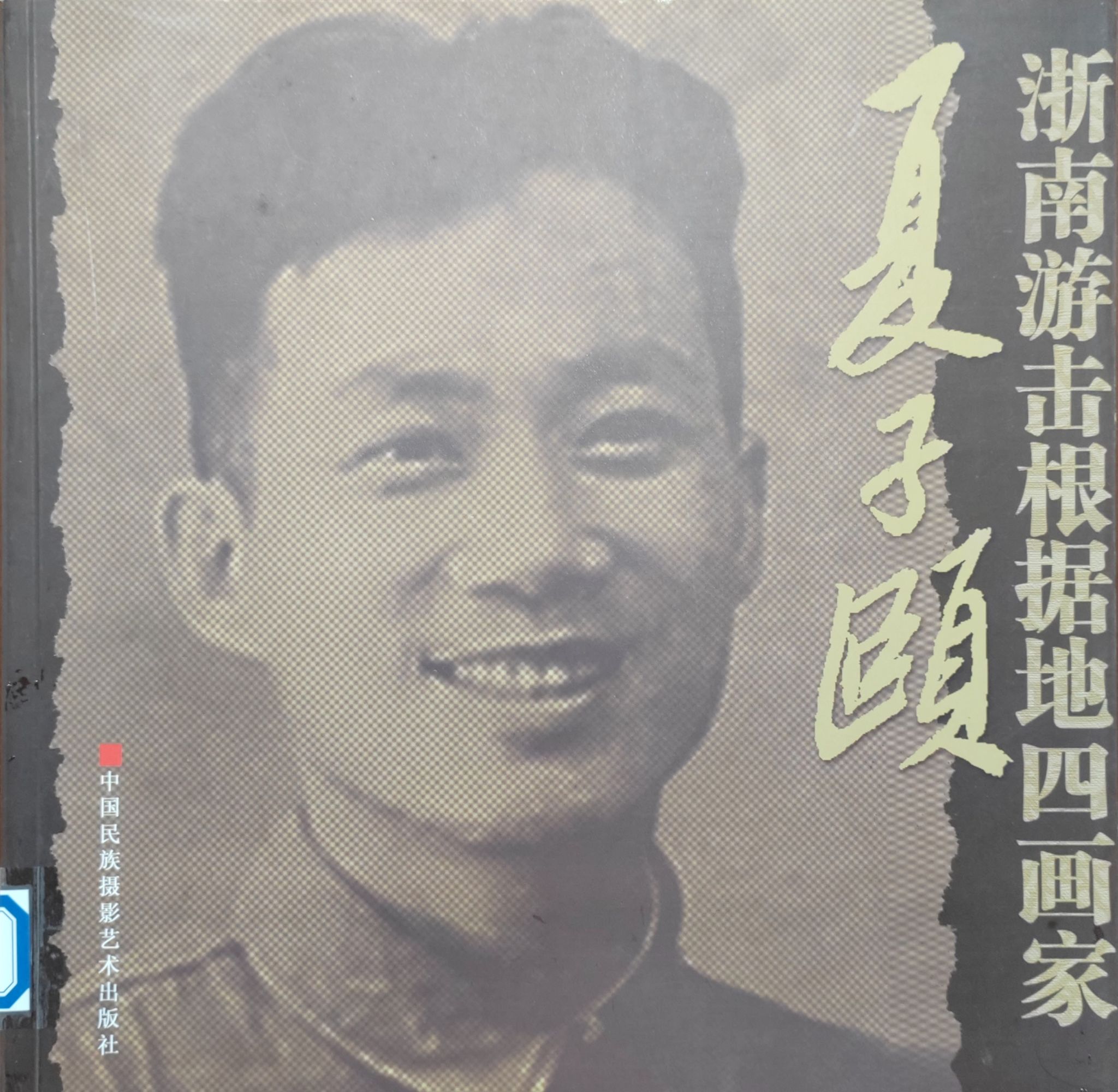

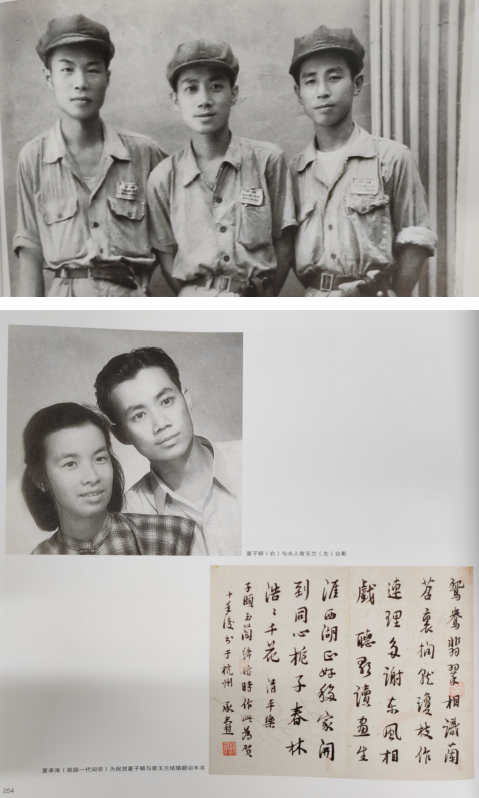

浙南游击队根据地四画家《夏子颐画集》

主编:刘树枫

中国民族摄影艺术出版社

推荐理由:浙南大地是一片革命热土,从游击纵队和革命根据地走出来的年轻人中,经由国家培养,造就了一批杰出的书画艺术家。他们的人生和力作似乎总是在向人们诉说,革命与艺术的有机结合能够绽放多么奇艺璀璨的光彩。

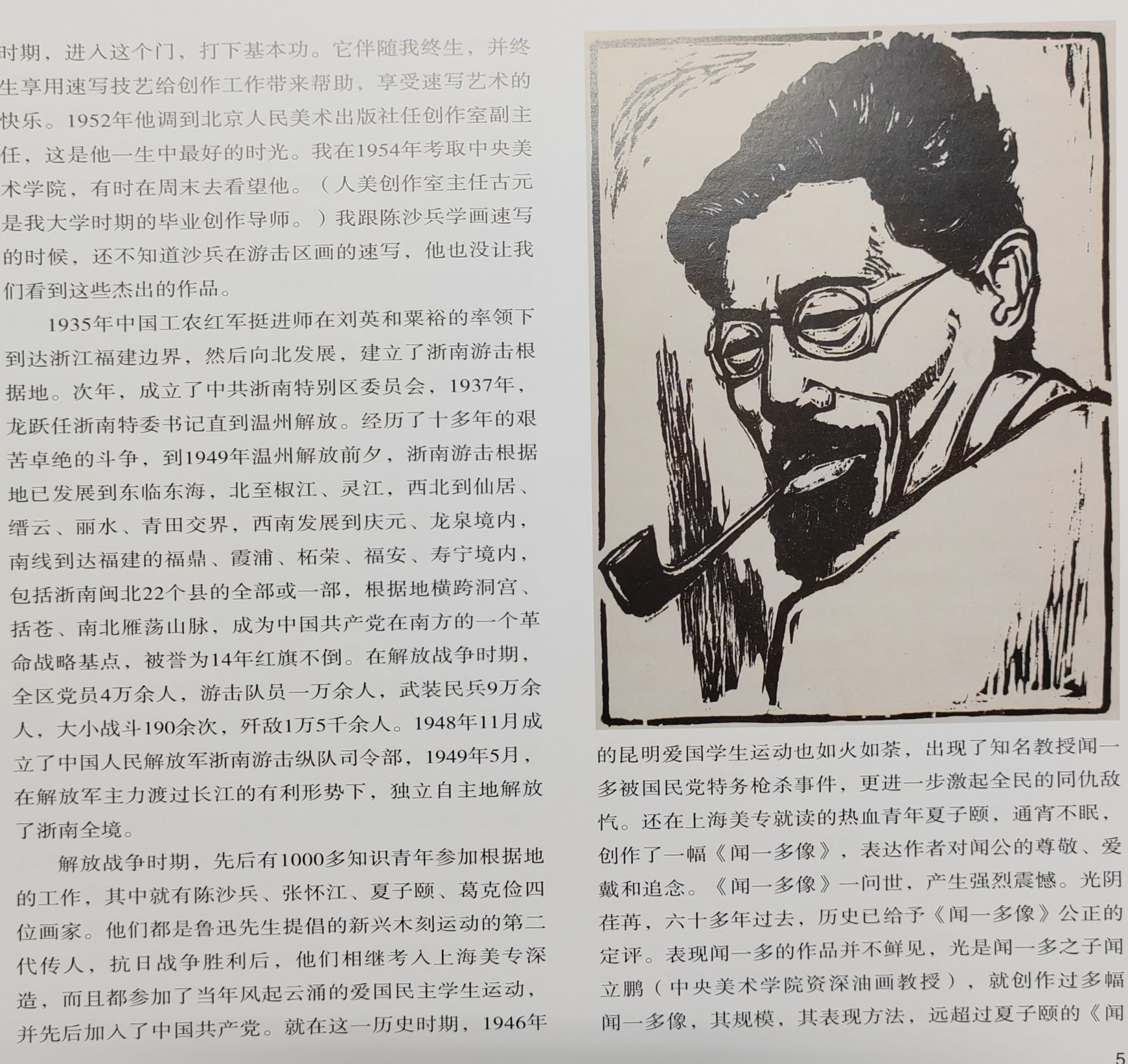

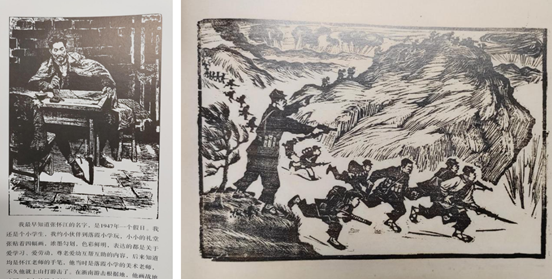

解放战争时期,先后有1000多知识青年参加根据地的工作,其中就有陈沙兵、张怀江、夏子颐、葛克俭四位画家。他们都是鲁迅先生提倡的新兴木刻运动的第二代传人,抗日战争胜利后,他们相继考入上海美专深造,而且都参加了当年风起云涌的爱国民主学生运动,并先后加人了中国共产党。就在这一历史时期,1946年的昆明爱国学生运动也如火如荼,出现了知名教授闻一多被国民党特务枪杀事件,更进一步激起全民的同仇敌忾。还在上海美专就读的热血青年夏子颐,通宵不眠,创作了一幅《闻一多像》,表达作者对闻公的尊敬、爱戴和追念。《闻一多像》一问世,产生强烈震撼。光阴荏苒,六十多年过去,历史已给予《闻一多像》公正的定评。表现闻一多的作品并不鲜见,光是闻一多之子闻立鹏(中央美术学院资深油画教授),就创作过多幅闻一多像,其规模,其表现方法,远超过夏子颐的《闻一多像》,但是这些作品表现闻一多的气质、品相均不如夏子颐塑造的作为民主斗士、学者、诗人、画家、篆刻家、政治家的气质来得贴切和恰如其分。

夏子颐的中国画多作花卉禽鸟,章法精简,清新传神,颇得中国画大师潘天寿好评。1992年与1997年中,曾分别赴香港、荷兰举办画展,均获好评。1996年荣获国务院颁发的“为发展我国文化艺术事业做出突出贡献”表彰证书,享受政府特殊津贴。夏子颐现为中国美协委员、中国美院教授和浙江省文史研究馆名誉馆员等。

夏子颐先生的简笔花鸟画,设图简洁凝练,用墨浓淡相渗,笔墨寥寥,意蕴极深,让人于轻描淡绘的画面中揣摩出大自然之珍奇,生活之真美,令人叹绝。著名画家周昌谷教授称赞夏老的画是“逸笔草草”,另一书法名家姜东舒评价夏老画作“笔墨精制,着墨不多而风神尽出。”文人画以逸品为上,夏先生的画,为多家报刊、画集发表,直到海内外展出,屡屡得奖,深入鹊起为浙江画坛增添了浓彩。

作为一名革命精神和艺术才华兼具的画家,夏子颐先生不仅以自己的艺术实践丰富了我国文艺的宝库,更是心系国家,情寄民族。夏子颐先生在耄耋之年仍不倦地探索以传统国画技法表现现实生活之创作道路,成就瞩目。夏子颐的木刻作品带有时代的战斗气息。具有朴实无华,明快有力的独特风格。他的艺术同中国人民同命运,共呼吸。他的木刻《反内战,争民主》(1946年)、《灾》(1946年)、《浙南民兵》(1950年)、《鲁迅故乡》(1954年)、《浙南游击纵队》(1955年)等,今天看了仍能感受到当时时代脉搏的跳动。这些作品都将作为历史记录而留传下去。

夏老认为,用笔凝炼、简洁,是中国画的一大特色,古人说:“画不难为繁,难于用简,减之力更大于繁,非以境减,减之以笔。所谓‘弄一车兵器,不如寸铁杀人者也’。”然而,中国画的简笔,说很容易,做到却很难,我国明代大画家八大山人穷一生对事物的细微观察、体会,并对前人画技进行精心研究,弃粗取精,方才脱颖而出,达到用笔非常简洁、凝炼,创作出高度概括而源于生活的栩栩如生的各种形象。因此、一个画家要达到笔简意赅、少中见多的境界,都必须认真学习传统,吸取其精华,并细心观察自然界,采撷其情趣,然后才能由繁入简,由博及约,掌握其真谛,这方面,任何想取巧、走捷径,都是不可能成功的。

02

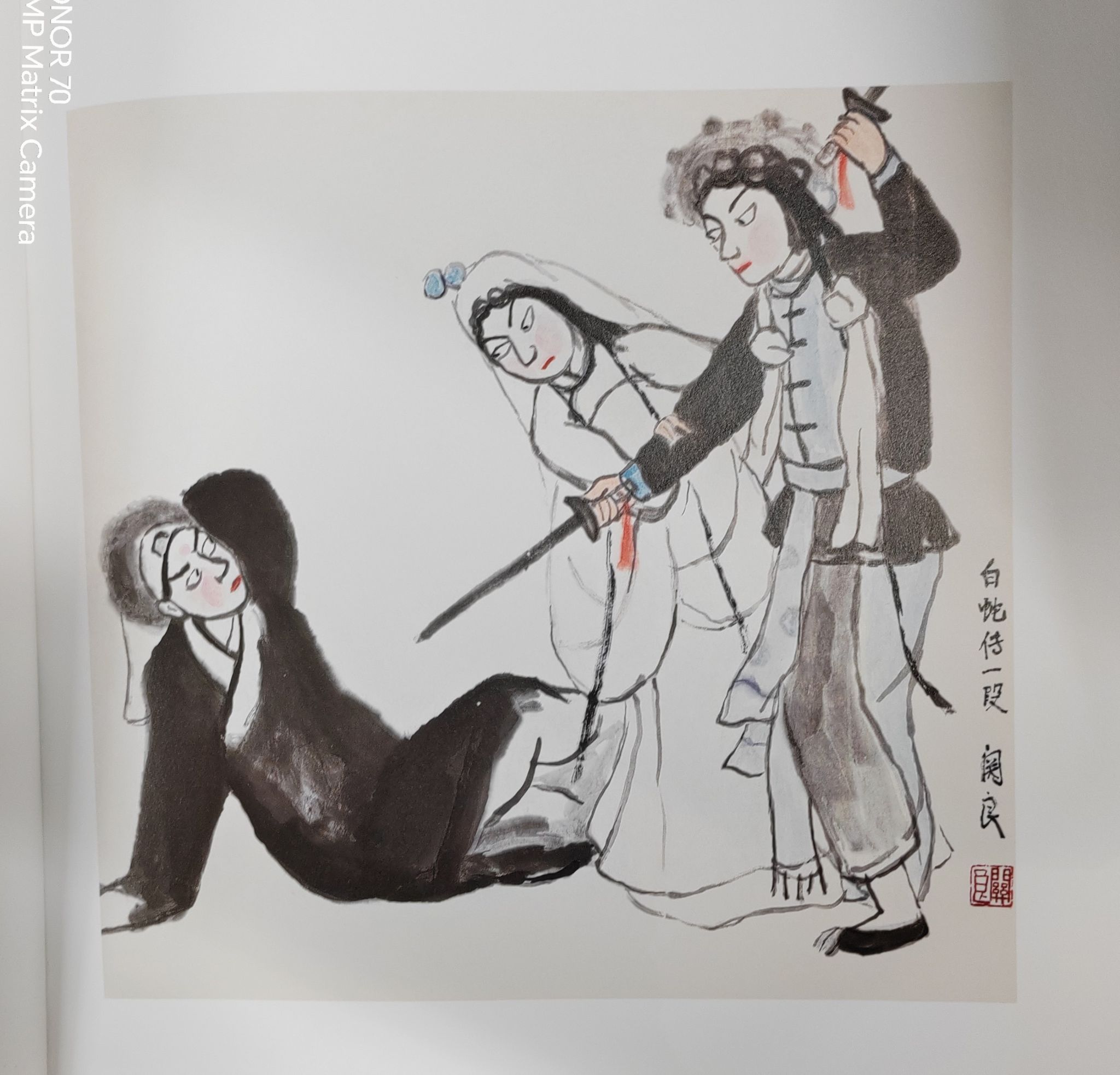

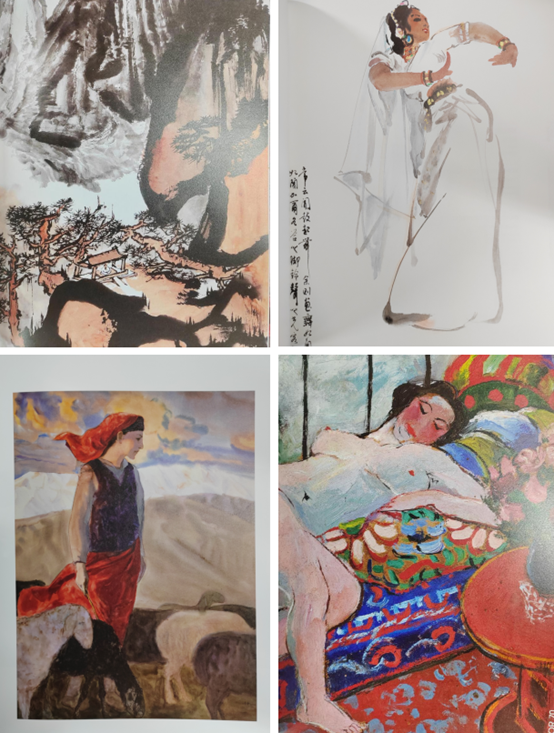

《中国写意:来自中国美术馆的艺术》

主编:邹依庆 范炜

人民美术出版社

推荐理由:蓬勃发展的中国有着五干年文明发展史,其优秀的文化积淀着中华民族最为深层的精神追求。为了展示中国美术特色,推动当代美术的创新与发展,中国美术馆组织策划了“弘扬中国神系列展览:中国写意——来自中国美术馆的艺术”,旨在通过展现优秀的美术作品,进一步弘扬中国精神、传播中国文化。

所谓写意,即抒写心意。中国的写意艺术是在中国传统美学的基础上,通过对西方传统写实艺术和现代抽象艺术的比较,充分体现中国艺术的魅力。中国的写意艺术一向注重表现对象的精神,自由抒发作者的情感与情趣,追求形简而意丰的艺术效果。写意是中国艺术自由的追求、自主的选择、自觉的需要、自然的流露以及自信的表现。蕴含于不同时期、不同画种作品中的写意精神,折射出中国之意、传统之意现代之意,是传统艺术的继承、创新与升华。

“中国写意--来自中国美术馆的艺术”着眼于中国写意的生成模式,具体从意笔、意象、意境三部分构建整个展览,体现了中国美术馆全面推动与深入践行弘扬中华优秀文化精神的艺术追求。通过这场展览,观众可以领悟到作品中具有的浓厚的中国精神、时代风格和文化自信,触摸到中国漫漫五千年传统文脉中的人文精神,体会到高洁空灵的文人意趣以及神畅自如的审美意境。

就当代文化格局来看,写意艺术是为全人类所共享的,不只是属于中国,也不只是适合于中国人,是超越国界的。我们所倡导的“意”,不仅在于传统之意、自我之意、今日之意,还在于中国之意、时代之意普遍之意。因此,展览呼唤的不仅是艺术家对写意文脉、时代精神的传承与发展,更是对当代文化背景下人类共同审美稽神的探索。

03

《来自中国美术馆的艺术——中国扇面书法展》

主编:吴为山

人民美术出版社

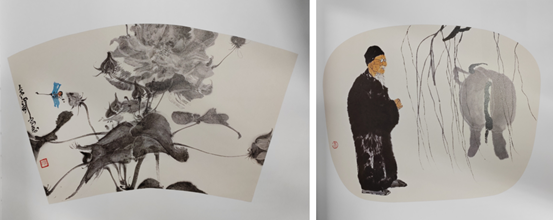

推荐理由:中国的扇文化源远流长、在扇面上创作书面有悠久的历史。早在东晋,王之为老婆婆书的故事已脍炙人口。到了宋代,随着文人与书面关系的密切,形成了文人面创作的高。又由于宋代有的统治者对扇面艺术的青睐,使其得到了新的发展,盛极一时。如,据宋代邓植《画维》卷十《杂说》中记载:“政和间,(宋徽宗赵佶)每御面扇、则六宫诸邸,竟皆临仿,一样或数百本。”宋代面艺术的蔚然成风由此可见,这也可以帮助后人理解为什么最高超的宋面艺术有相当一部分是在扇面上完成的。当时的艺术家在扇面上创作了大批不朽之作,小至野草闲花、昆虫禽鱼,大至建筑景观、山水村落,多出以妙笔精彩纷星。它们的流传至今为后人了解两末绘画的精妙绝伦打开了一别致的窗口。

扇从材质上可分为纸扇、绢扇、竹木等,从形式上可分为团和折扇。团又称“官”,因宫中多用之,故称。团扇边框及柄多以竹制、其面多用丝组,上绘各类图画,早期多为圆形,形似圆月、后来发展为长圆、扁圆、梅花、葵花、海棠等造型样式。折扇流行于明代。清代是折扇大发展的时期。折扇便于折叠,体型小巧,出人怀袖,携带方便,因面成为文人雅士的“怀抽雅物”。

扇文化在中国长盛不衰,即使在空调普及的当代,不但书画家们喜爱画扇、书扇、持,而且人们也喜爱观扇、玩扇、藏扇。一扇在手,就能感到中国文化的清风徐来与悠游自在。

2015年以来,为推动中国与新加坡文化交流的繁荣与发展,中国美术馆与新加坡国家美术馆在新加坡中国文化中心合作举办了系列美术作品展。展览得到中新两国领导人的高度重视。2015年11月7日,习近平主席与新加坡荣誉国务资政吴作栋亲临新加坡中国文化中心参观“梦笔新境--纪念中新两国建交25周年美术作品展”。我与新加坡国家美术馆馆长陈维德为双方领导人进行介绍。2016年10月22日至月20日,中国美术馆于新加坡中国文化中心主办“来自中国美术馆的艺术--当代中国青年美术家作品展”。该展体现了中国美术馆对青年美术发展的支持与推动,使生机勃勃的当代中国青年艺术得到有力的国际交流与分享。

2017年11月11日至12月6日,为了纪念习近平总书记出席“梦笔新境--纪念中新两国建交25周年美术作品展”两周年,由中国美术馆主办的“来自中国美术馆的艺术--中国扇面书画展”在新加坡中国文化中心举办。作为此次展览的主办方,中国美术馆是中国唯一的国家美术馆,是中国最高的美术殿堂肩负着“弘扬优秀传统文化、典藏大家艺术精品、加强国际国内交流、促进当代艺术创作、打造美术高原高峰、惠及公共文化服务”的文化职责。

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中说:“推动中华文化走出去也必须有好的作品。”本次展览汇集了中国当代著名书画家近年来创作的57幅扇面精品,第一部分为43幅中国画,第二部分为14幅书法。书画家们含毫命素之际,需要审定扇面这种有限的创作空间,然后匠心独运,笔走龙蛇,一开一合之间,使诗情画意得以无限升华。这批作品展现了中国画中的写意、小写意、工笔与水墨、浅绛、青绿等方式,呈现了书法中的篆、隶、楷、行、草等书体,体现了艺术家各自鲜明的艺术特色与探索精神。这是积极落实习近平总书记讲话精神的一次重要国际交流展,通过展现优秀的中国当代书画作品,推动中国艺术的交流、分享与传播,弘扬中国精神。通过扇面这种形式讲述中国艺术故事,新加坡的观众们将在这些小中见大的作品中感悟到中国文化的惠风。

图书馆 韦伶 摘编