真正的艺术家是为了真理而奋斗的战士,这位永远的战士走过硝烟,又走过沧桑,始终为真理而战,最终成就了艺术生命的永恒,也成为了被我们永远铭记的艺术家。

——彦涵

馆藏新书推荐

01

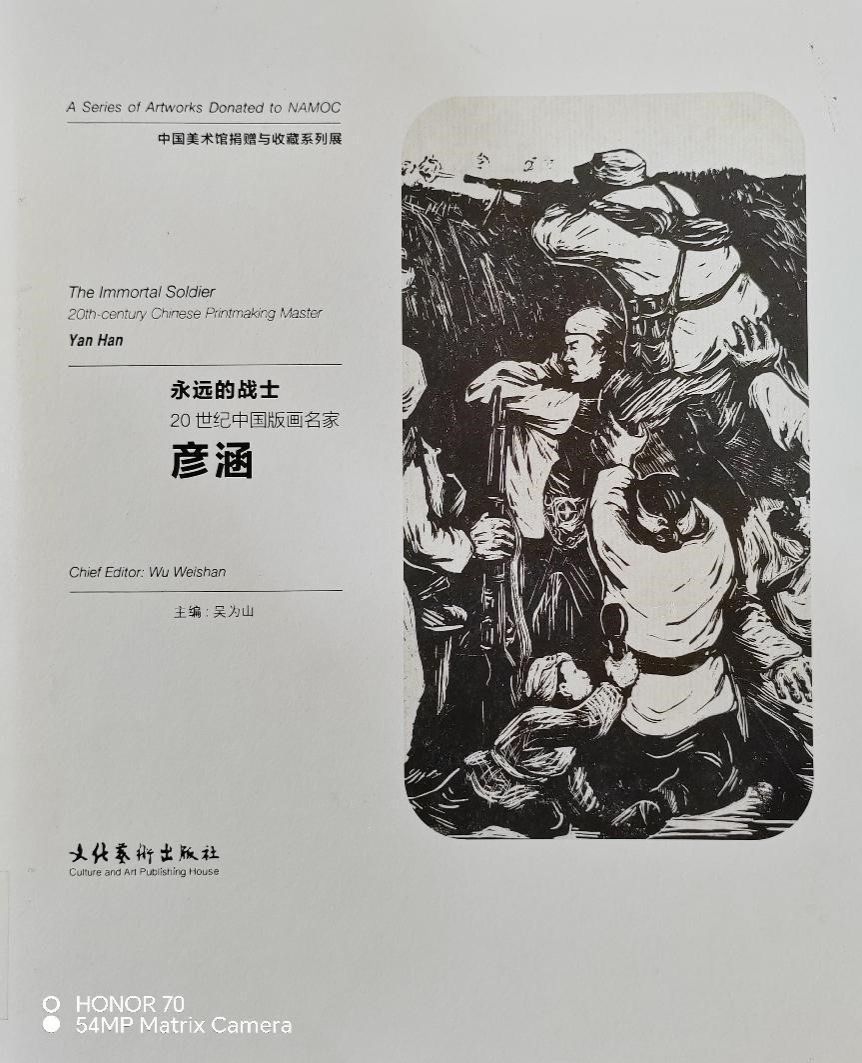

《永远的战士 20世纪中国版画名家》

主编:吴为山

文化艺术出版社

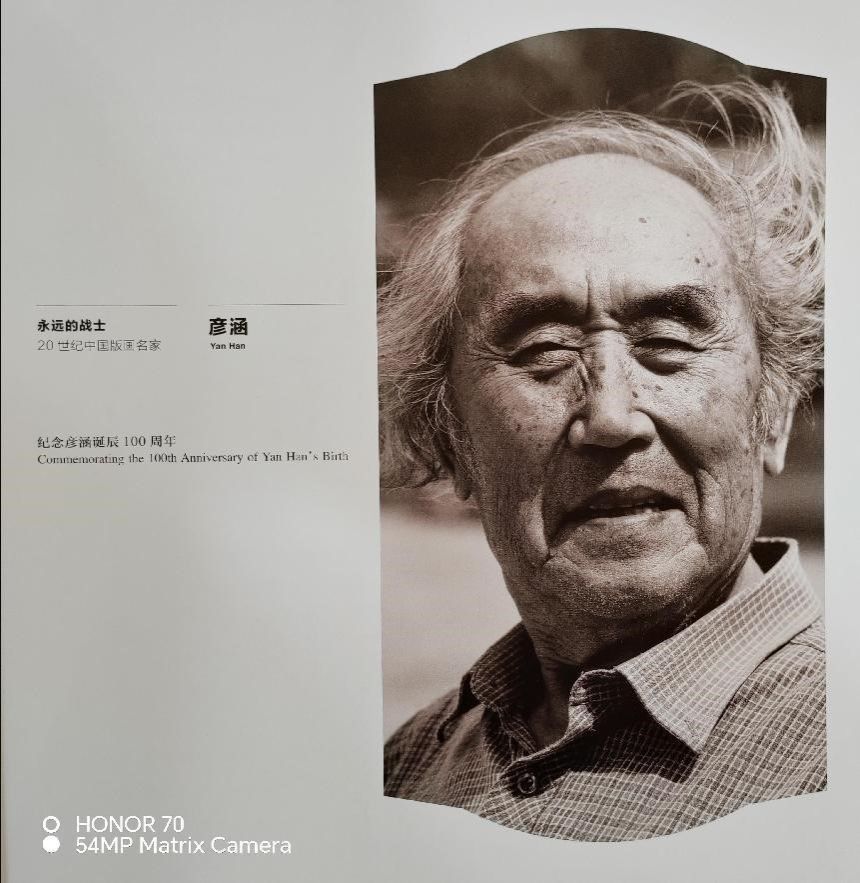

推荐理由:彦涵是我国近现代著名版画家、艺术教育家,这些都是这位走过了近一个世纪风雨人生的艺术家身上广为人知的称谓。今年正值彦涵诞辰100周年,他在经历了一生沧桑之后,留下的还有更多有待我们进一步去发现、铭记。

推荐理由:彦涵是我国近现代著名版画家、艺术教育家,这些都是这位走过了近一个世纪风雨人生的艺术家身上广为人知的称谓。今年正值彦涵诞辰100周年,他在经历了一生沧桑之后,留下的还有更多有待我们进一步去发现、铭记。

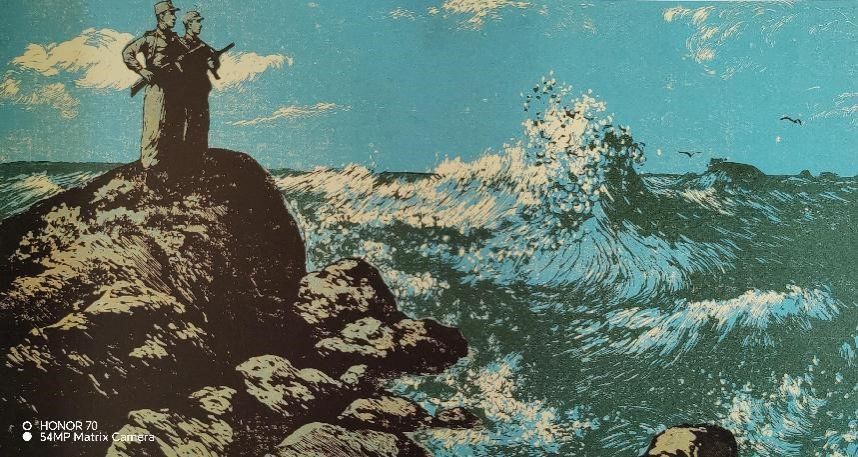

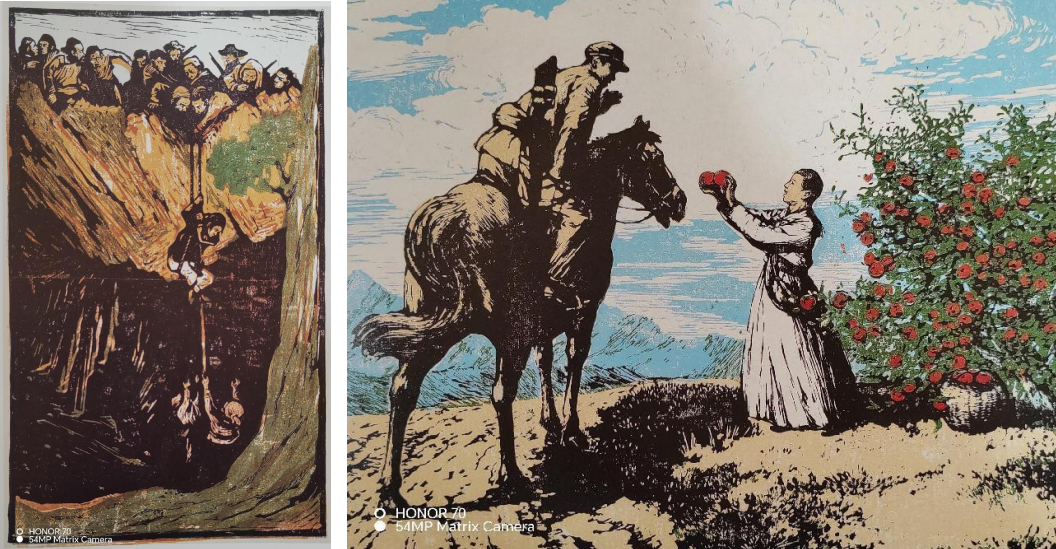

早年的彦涵抱着对艺术真挚的热爱进入国立杭州艺专学习,对于出生贫寒的他来说,这样的学习机会弥足珍贵。但当国家民族处于危难中时,他却毫不犹豫地放弃了自我的艺术理想,在一腔救亡热情的驱使下走向了延安,拿起了刻刀。在枪林弹雨里,在浴血奋战中,他在刀锋间雕刻了青春与人生。

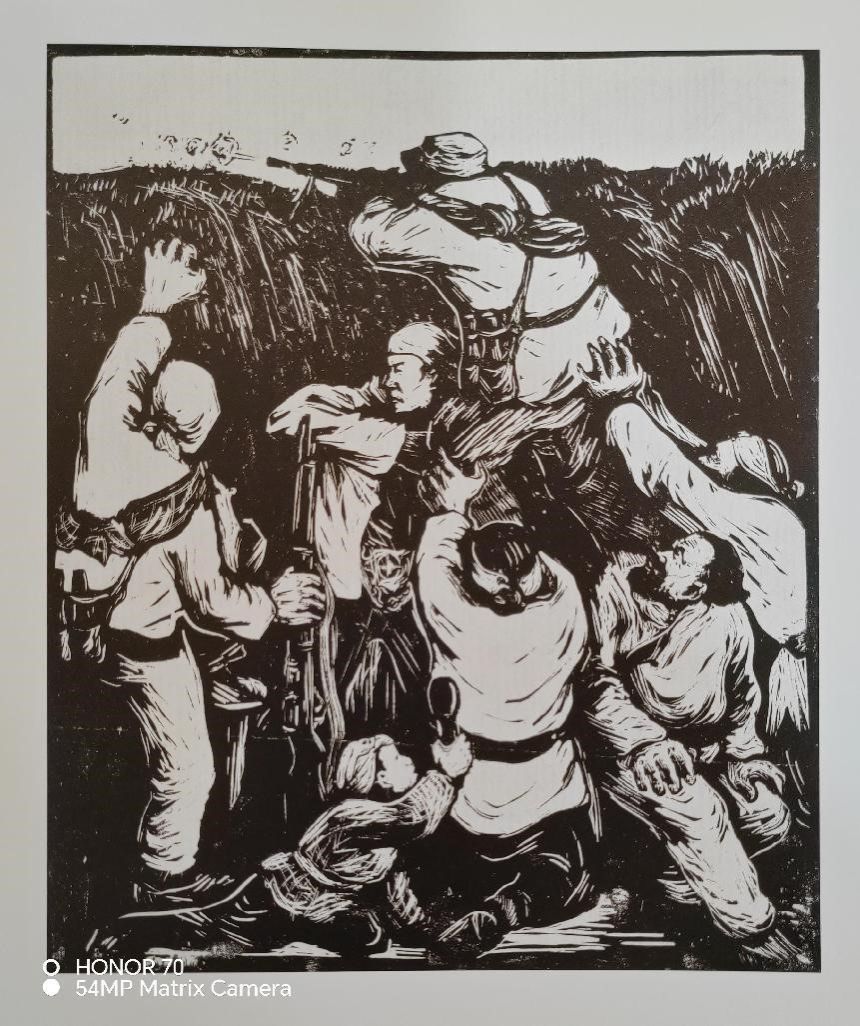

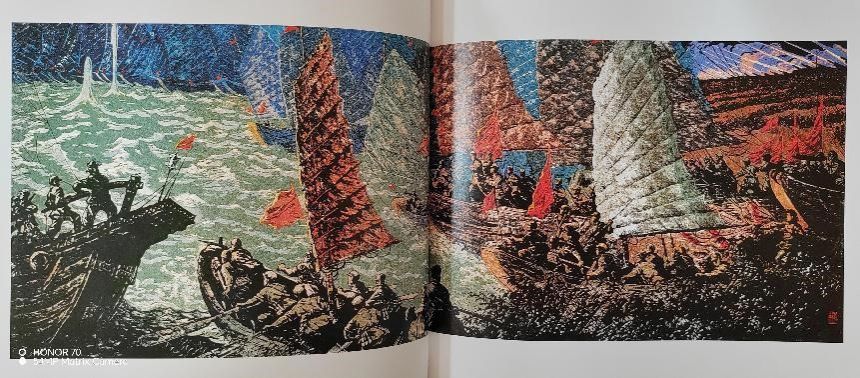

彦涵早期革命战争时期的创作以其浓厚的“战斗性”而独树一帜。这种“战斗性”在《当敌人搜山的时候 》《夺回粮草》这样的经典作品里显露无疑。这“战斗性”来源于亲赴前线那些令他永生难忘的经历,也来自于骨子里那种始终不愿落于时代之后,对人民、对人生充满使命感的“硬气”。彦涵的“战斗性”不仅仅局限在那一个时期、那一些作品,而是 在他漫长的一生中延续。彦涵认为:“真正的艺术家不仅是一个为其事业埋头苦干的人,首先是要做一个善良、真诚,又敢于为真理而奋斗的战士。”他肩负着对人民、对文明、对真理不可弃置的责任感,以刻刀、画笔为武器战斗一生,从未停下他与时代共进的步伐。

在他漫长的一生中延续。彦涵认为:“真正的艺术家不仅是一个为其事业埋头苦干的人,首先是要做一个善良、真诚,又敢于为真理而奋斗的战士。”他肩负着对人民、对文明、对真理不可弃置的责任感,以刻刀、画笔为武器战斗一生,从未停下他与时代共进的步伐。

彦涵的艺术创作不仅是其个人艺术理念的抒发,更是对时代的生动记录。在《背粮》《豆选》这样的“小场景”、“小事件”里,我们看到了那段烽火岁月里洋溢着的革命乐观主义大情怀;在《把心愿写在大地上》《秋收》这样的作品里,我们看到了胜利后的喜悦以及对未来的美好愿景;在《老羊倌》炯然的目光里,我们看到了那段灰色岁月里的无奈与执着。而到了改革开放后的新时代里,彦涵的艺术创作所呈现出的与时代齐头并进甚而超越时代的新面貌,几乎使人难以想象那是出于一位已到暮年的“老八路”之手。

彦涵晚年偏向抽象形式的创作,是他伴随着时代的“春潮”迎来的艺术人生的又一“高潮”。在改革开放初期,那些极具装饰性与抒情色彩的作品是彦涵饱含对新时代一切美好事物的关注与欣喜而创作的。在绘画形式上,彦涵的探索始终没有停息过。

在新时代里,他“唯有利用寓意性新的绘画形式”,才能表达他对社会、人生、时代的感悟。彦涵的艺术创作在时间和世事的变幻中不断地演变着,他的抽象形式创作也随着探索的深入而更凝练、更有深度。其实在这些变化的背后,始终不变的是彦涵对于“人”的关注,是他所秉持的“艺术为人民”的创作观。从以形式表现内容、题材,到直接以形式的抽象语言对应心灵,他一次又一次通过对自然美的提炼而升华为艺术的美,彦涵的情感始终以精神美的崇高抒写着伟大的爱--对人民的爱。在漫长的岁月里,他将一件又一件饱含深情的创作奉献于人民,奉献于时代。

02

《宋徽宗书画精品集》

主编:陆一飞

主编:陆一飞

西泠印社出版社

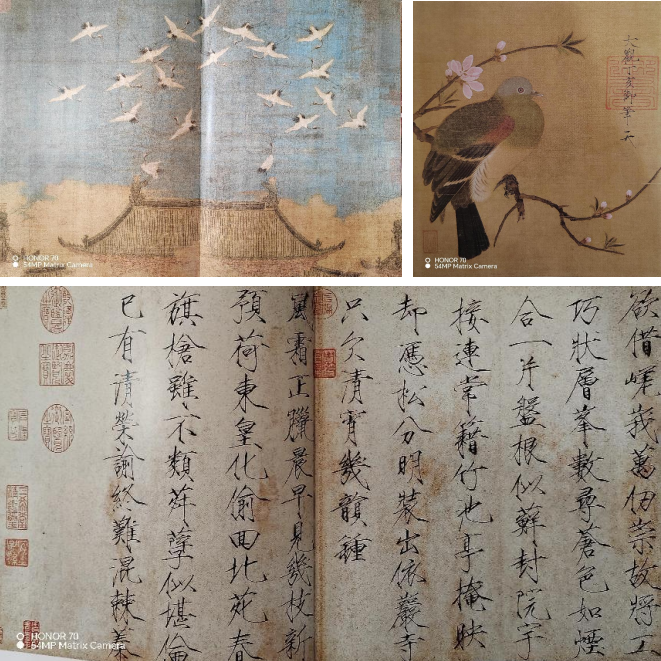

推荐理由:历史的悲哀和幸运,都集中在了宋徽宗身上。二十六年的帝王生活,使他有充分的时间和空间去推行他的文艺主张和他的热爱。他的直接参与和推动,使宋代出现了文艺复兴和文化的空前繁荣。

他本人也具有极高的审美水准和实践水平,他的作为和作品,创造了一个又一个艺术史上的高峰。他在北宋,俨然是一位艺坛宗师,运用他至高无上的皇权,布置、领导着这场中国历史上第一次新文化运动,使两宋的文艺成为中国文化史上特别耀眼的阶段,为后世创立了“中国式”审美典范。那时的宋朝,是世界的中心,是世界的宋朝,这样的文艺和审美同样影响着当时的世界。

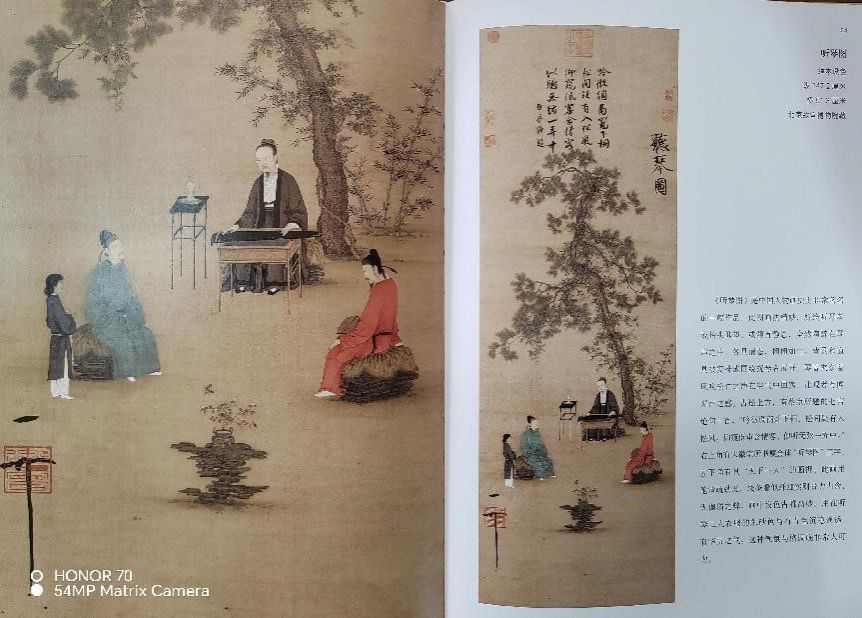

《听琴图》是中国人物画史上非常著名的一幅作品。此图画法精妙,所绘听琴者或抬头仰望,或颔首静思,全然陶醉在琴声之中,各具情态,栩栩如生。背景和道具被安排成围绕抚琴者展开,琴音夹杂着风吹松竹之声在空气中回荡,让观者有闻琴声之感。古松上方,有蔡京所题的七言绝句一首,“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。右上角有宋徽宗所书瘦金体“听琴图”三字左下角有其“天下一人”的画押。此画用笔清疏劲挺,线条看似纤细实则骨力内含无偏弱之弊。画中设色古雅高妙。用在听琴二人衣服的朱砂色与石青色沉稳通透有华贵之气。这种气氛与格调确非常人可为。

可是,这样一位值得仰望的宗师,至今都几乎没有一本像样的画册,存世二十多件绘画作品、十七件左右的书法作品,一直分散深宫各处,基本永无相会的日子。

于是,这册《宋徽宗书画精品集》成为目前最完整的宋徽宗存世作品的汇集本。通过这些历劫后幸存的标本高清还原,通过这一鳞半爪的精彩,大家一起去窥探徽宗的书画世界徽宗的审美情怀,和他看得比家国更重的艺术世界。

03

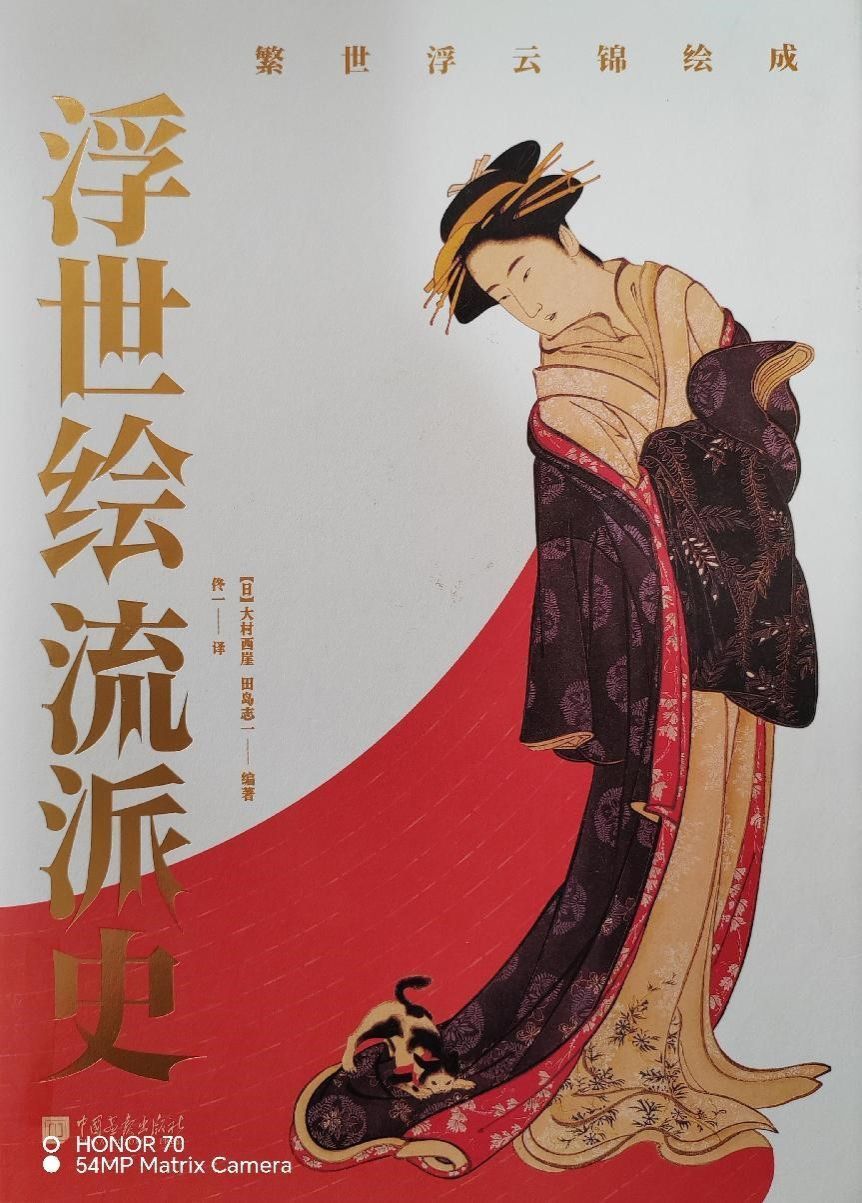

《浮世绘流派史》

主编:大村西崖 田岛志一

译者:佟一

中国画报出版社

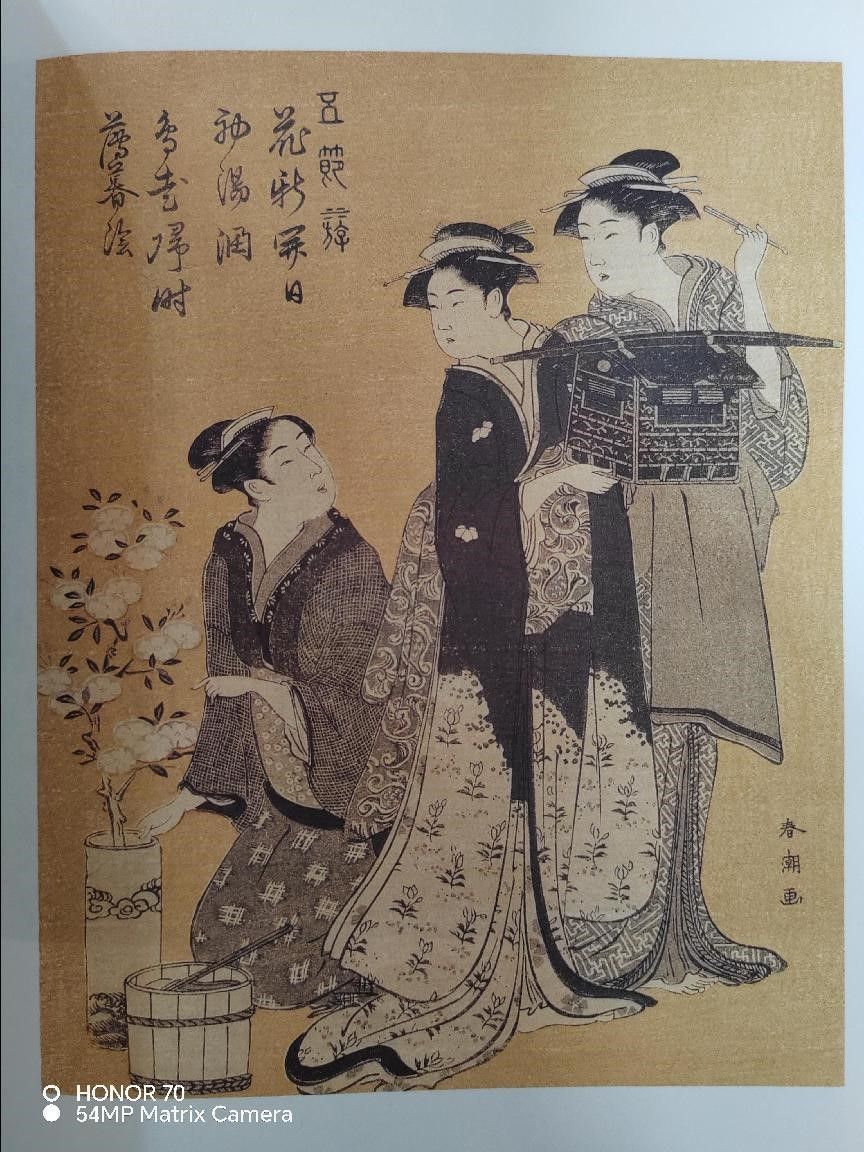

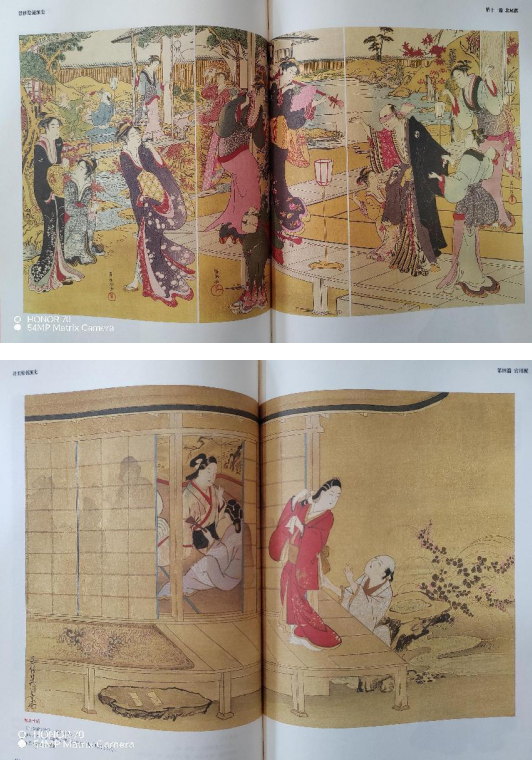

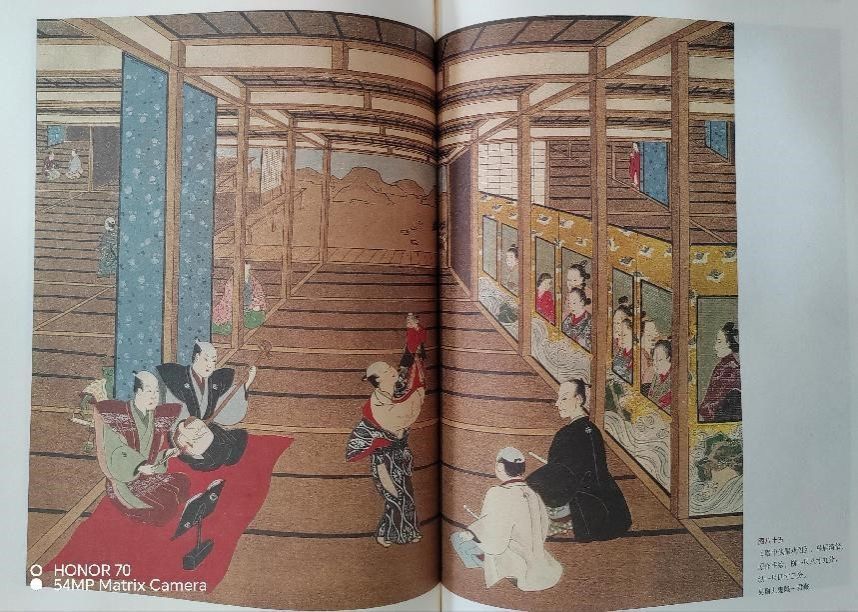

推荐理由:浮世绘是兴起于日本江户时代特有的一种风俗画,其内容多为表现贵族、市民、优娼的日常生活与劳动场景,体现当时社会流行的世俗风尚,浮世绘的产生源于日本社会政治与文化观念的转变。镰仓时期,日本的绘画深受中国南宋绘画影响,表现题材也以皇亲国戚的生活以及歌咏山水为主;至德川幕府时期,贵族阶层的审美喜好开始由描绘宫廷贵族生活的画像转向描绘世俗社会生活场景的风俗性绘画。这使得服务于贵族阶层的画师在绘画表现上开始探寻一种精巧而又符合日本风俗画的艺术语言。狩野内膳正是这一过渡时期的代表,而紧随其后的岩佐又兵卫则完成了日本古典绘画从中国绘画风格到浮世绘样式的创立,终成浮世绘开山之祖。

浮世绘作品通过对自然景物和人物、空间等精细有趣的描绘,表现了丰富多彩的世俗生活场景,艳姿美人,纹饰华服,坐谈赏樱,载歌舞姬,春山出游,如此等等,皆充满浓郁的生活情趣和独特的构图,鲜亮的色彩,平面装饰性画面,生动的绘画表现,构成了浮世绘主视觉特征

浮世绘作品通过对自然景物和人物、空间等精细有趣的描绘,表现了丰富多彩的世俗生活场景,艳姿美人,纹饰华服,坐谈赏樱,载歌舞姬,春山出游,如此等等,皆充满浓郁的生活情趣和独特的构图,鲜亮的色彩,平面装饰性画面,生动的绘画表现,构成了浮世绘主视觉特征

最初的浮世绘均为手绘本作品,绘画名家的作品多为上流社会少数人的玩赏之物。随着书籍出版的普及、印刷技术的提高,出版商开始刊以绘画为主要内容的绘本,再进一步推出了单木版画“一枚绘”,开启了大众文化消费市场。这其中,雕版印刷技术的贡献最为重要。17世纪中国的彩色木版画和印刷实用物,如含有木版播图的书籍、年历、祭祀用品等印刷物,作为贸品出口到东南亚一带,其中很多也通过朝鲜半岛传到平户、长崎从而进入日本。

这些彩色印刷物引起了人们的关注,并对日本出版业产生了很大的影响,日本迎来了多色印刷技术的时代。尤其是他们在中国多版套印技术的基础上发明了对版线技术,不仅能套印出数十种色彩的木版画,印刷速度也得到了大幅度的提升。浮世绘的内容身就深受民众喜爱,因而一直有广阔的市场需求。因此,画师自然希望自己创作的手绘本可以通过刷方式进行量产,以满足市场需求并获得广泛社会声誉与可观的经济利益。有了彩色套印技术的保障和出版商的市场推动,浮世绘很快便从少量珍玩变为市场广为流通的“锦绘”。由于木版画的复数传播效应,浮世绘的影响力远远超出了满足人们消遣赏玩的范畴而成为近代日本文化的一张重要名片。

1856 年,浮世绘画家葛饰北斋的《北斋漫画》传到了巴黎,引起了西方美术家的关注;之后通过世界博览会,日本又将更多的浮世绘输送到巴黎展出,开始对西方印象主义画家产生影响。那时期正值西方现代主义兴起,具有激进思想的青年艺术家试图冲破学院派与自然主义限制的古典绘画藩篱,他们的眼界越过了西方古典主义的传统,既向非洲原始主义艺术学习,同时也转向了东方。浮世绘所展现出来的平面性绘画和富于装饰性的色彩对印象主义和后印象派画家产生了影响,马蒂斯、塞尚、梵高都曾对日本浮世绘版画做过深入的研究,梵高还用油画临摹过浮世绘画家的作品。

浮世绘的造型形式语言兼有中国绘画和欧洲绘画的混合特征,这大大提升了浮世绘的综合艺术表现能力,有些叙事性画面采用的是中国卷轴画的散点透视,以屏风或树木间隔不同的空间和人物故事情节,强调线条的表现力和色彩的装饰性;另有些大场景的建筑绘画则采用了西洋绘画的光影表现与焦点透视技法。

德川以降,浮世绘在近两百年发展过程中产生了诸多名家流派,这些流派或以擅长描绘某类题材而声名鹊起,或以某种独特画法而拔得市场头筹。如擅长歌舞伎艺人肖像的萎川师宣,擅长美人画的铃木春信、喜多川歌麿、鸟居清长等,但诸多画家中最值得一提的是葛饰北斋和歌川广重。葛饰北斋的作品具有奇特的造型和色彩表现,他晚年创作的《富岳三十六景》和歌川广重表现东海道的五十三幅风景作品,具有鲜明的日本视觉美感和人文关怀,因而比一般描绘优伶美人的绘画更具有历史穿透性。

这部浮世绘画册以十八个篇章详尽介绍了浮世绘的源流与发展脉络,以各流派的兴起时间顺序排列,同时在各流派内,按名家生年降序逐一介绍其师承关系以及各自的艺术风格,给我们勾画了一个庞大而又清晰的浮世绘谱系。虽然这部书是以浮世绘手绘本作品为主要编撰对象,仅有少量木版画作品,但这恰好弥补了我们以往对浮世绘的片面认识。由于浮世绘中“锦绘”的巨大影响力,以至于在我们的观念中将浮世绘等同于锦绘。事实上,从手绘本到木版画的过渡发展,生动展现了浮世绘由最初少数上流社会赏玩转向社会大众审美消费过程的功能转换以及艺术传播的影响力,也给我们提供了手绘本与木版画作品之间的艺术语言比较,从而使我们能够更加深入体会其各自独有的艺术魅力。

图书馆 韦伶 摘编